建築資材が高騰し、フルリノベーションに注目が集まっていますね。

耐震性能や断熱性能に注目されていなかった時代はリノベーションではなく、

リフォームと呼ばれていました。

クロスを張り替えて、流し台からシステムキッチンへ。

タイル壁の在来浴室からシステムバスへ交換する。

リフォームは一般的に「キレイにする」ことが目的の改修で

新築のころに近づける「物の交換・修復」が主な工事でした。

対して、今のリフォームはリノベーションと呼ばれます。

物の交換や修復が目的のリフォームとは違い、

最新の断熱性能にするために断熱材を入れ替えたり、

筋かいや合板を使って耐震性能を現代の性能にまで押し上げる。

「性能のアップデート」を目的にするのがリノベーションです。

この性能のアップデートは昔にはなかった物や考え方を使うだけではありません。

リノベーションで一番大切なことは「納まるかどうか」です。

リノベーションは謎解きから始まります。

現調の際に新築の際の大工さんの考えを解き明かすことから始まります。

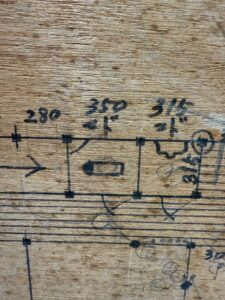

間取りを構成する一マスのことをモジュールと呼びます。

関東間と呼ばれる一マス910mm×910mm

畳一枚は910mm×1820mm(2マス)

関西間と呼ばれる一マス955mm×955mm

畳一枚は955mm×1910mm(2マス)

などなど柱と柱の間隔がモジュールによって決められているのですが、

柱や梁を機械で加工するプレカットのなかった時代ですから

大工さんの考えひとつで、たとえば柱一本分だけズラせてあったり、

関東間と関西間が混ぜてあったり多種多様です。

それをくみ取るためにはミリではなく、

一尺二寸といった尺貫法がわかっていないと判断できません。

判断できないとなると、リノベーションの際の補強をどうすれば良いかも

当然にわかりません。

わからないまま耐震改修案を作ったとしたら?

耐力壁の強さは、筋かいで補強するのか、それとも合板で補強するのかなどの

「何を使って補強するか」と、

補強した壁の長さがどれだけあるかという「耐力壁の長さ」の両方で決まります。

つまり、955mmだと思っていた壁が910mmだったとしたら

計算が狂ってしまいます。

特に59センチと60センチでは大きな差になります。

なぜなら耐力壁とはみなされるのは60センチからだからです。

また、逆に910mmだと思っていた壁が955mmだったら?

「壁の長さが長くなるのだから壁が強くなっていいじゃん」ではありません。

耐震改修は金物の補強も必須になりますが、

壁が強くなるということは、それを補完する金物も

予定していたものより強くしないといけないということですから、

これも良くありません。

まず、この初歩の初歩のようなことすらわかっていないようなら

耐震改修の現場管理はできません。

そして、実際に工事に入ったとしたら今度は「納まらない」問題が多発します。

それがリフォームとは違って

性能を押し上げるリノベーションならではのことと言えます。

たとえば、柱や梁が曲がっていて予定していた金物を取り付けるスペースがないとか、

柱だと思っていたものが単なる端材で構造体として利用することができない

etc...

いくら現調をしっかりしても、壁の中を透視できるだけではないので

解体してみて初めてわかることがたくさん出てきます。

このときに「とにかく予定していたものを取り付けられたらOK」と

判断するようでは本当のリノベーションはできません。

建築はバランスで成り立っています。

何もないときの家の中心である重心と、

地震や台風などの外力が建物にかかってきたときの中心の剛心

このふたつの距離が近いほど耐震上、有利になります。

耐震を考える際に耐力を増加させることと同時にバランスも考えなければ

耐震性能を上げたとは言えません。

なので、解体後の再調査を経て、構造計算を再度確認することが必須になります。

いま、言葉で簡単に書いていますが、もし文字にしたら

チェックポイントは本ができるほどの量になりますし、

同じだけの量の対策のやり方もあり、それらすべてが「知識と経験」です。

そして、一番肝心なこととして

「構造計算と現場とを繋ぐことができるか」

これが一番難しく、大切なことになります。

たとえば手術で高名なお医者さんは、なぜ高度な手術ができるのでしょうか。

メスしかなかった時代とは違い、

今はさまざまな高度医療機器を使うはずですが、

高度な医療機器さえあれば誰でも高度な手術ができるのでしょうか。

違いますよね、豊富な知識と経験をもとに医療機器を使いこなすから

誰もできない高度な手術ができるはずです。

リノベーションの場合も同じく、

さきほど書いたように現場合わせがたくさん出てくるので

単に構造計算に従うだけでは現場は納まりません。

図面上に記載してある内容の補強が「絶対に」その通りできないので

その都度、判断し、再計算や違う木材や金物を使う必要が出てきます。

その判断をするためには構造計算書をきちんと読めることが必須になります。

これは医師免許を持っているだけでは高度な医療機器を使いこなせないのと同じで、

建築士の資格さえもっていれば構造計算書を読み解けるかというと

100%無理です。

何年もかかって構造計算書と現場をつきあわせて知識と経験を積んでいかないと

構造計算書は読めません。

なぜなら「なぜその計算が必要になるのか」がわからないのに

計算の結果だけわかるはずがないからです。

だから、現場監督にポイッと構造計算書を渡して

「この通り施工しておいて」なんて言っても不可能なのです。

正確にリノベーションを行うためには

①正確な現調ができること

②構造計算書を読み解けること

③構造計算書と現場を繋ぐ知識と経験があること

そして

それらを具現化できる大工がいること

これらがある会社はどれだけあるでしょう?

これは会社の大小で判断できることではありません。

構造計算書(道具)を作ることは構造設計事務所に頼めば出来るでしょう。

でもそれを現場監督や現場の職人(人)は完全に理解できるでしょうか。

道具はあってもそれを使いこなすのは人

人の知識と経験がなければフルリノベーションはできないのです。

本物のリノベーション、とても難しく、そしてやりがいのある仕事ですね。